Die Spondylarthrose

Die Wirbelbogengelenke

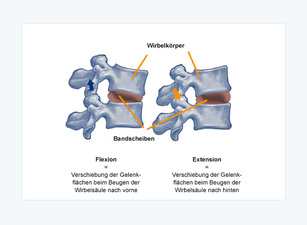

Die Wirbelbogengelenke verbinden die 24 Wirbel der Wirbelsäule beweglich miteinander. Sie stellen sicher, dass die Wirbelsäule kein „starrer Stab“ ist, sondern Bewegungen nach ventral (vorwärts) und dorsal (rückwärts) zulässt. Andere Bezeichnungen für die Wirbelbogengelenke sind Zwischenwirbelgelenke, Facettengelenke oder kleine Wirbelgelenke.

Gemeinsam mit den Bandscheiben (Zwischenwirbelscheiben) und den Wirbelsäulenbändern bilden die Wirbelbogengelenke eine funktionelle Einheit. Veränderungen an den Bandscheiben oder den Längsbändern der Wirbelsäule gehen daher meistens auch mit erheblichen Verschleißerscheinungen der Wirbelbogengelenke einher.

Wie andere große Gelenke auch, sind die Wirbelbogengelenke von einer Gelenkkapsel umgeben. Sie ist bei den Wirbelbogengelenken sehr weit ausgelegt, was der Bewegung parallel zu den Gelenkflächen entgegen kommt. Aufgrund dieser typischen Parallelbewegung werden Wirbelbogengelenke auch als Schiebegelenke bezeichnet.

Durch eine inkongruente (nicht genau passgleiche) Lage der Wirbelkörpergelenke kommt es beim Verschieben zu einem vorzeitigen Knorpelabrieb auf den Gelenkflächen. Es spielen sich dann die gleichen Vorgänge ab, wie sie für die Knie- oder Hüftgelenksarthrose typisch sind. Die Resultate sind Gelenkentzündung, Kapselschwellung und Kapselverdickung. Der Umbau erfolgt allerdings schneller als bei den genannten großen Gelenken. Es entsteht das Vollbild einer Wirbelgelenkarthrose (Spondylarthrose).

Häufigkeit der Spondylarthrose

Die Spondylarthrose ist wegen dem Ineinanderwirken von Bandscheiben, Halteapparat der Wirbelsäule und Gelenken eine häufige Wirbelsäulenerkrankung. Gleichzeitig fördert der Aufbau der Gelenke als sogenannte Schiebegelenke den Verschleiß. Genaue Zahlen über von „verschleißbedingten“ Wirbelsäulenschäden betroffene Patienten sind nicht bekannt. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Zahlen erheblich sind. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass die Spondylarthrose in der Regel entweder als Begleiterkrankung zahlreicher anderer Wirbelsäulenschäden oder als deren Ursache in Erscheinung tritt.

Ursachen der Spondylarthrose

Wie bereits angedeutet, existieren zahlreiche Ursachen für die Entstehung einer Spondylarthrose. Praktisch jede Erkrankung, Verletzung oder Schädigung der Wirbelsäule kann eine Spondylarthrose zur Folge haben.

Häufig sind Bandscheibenveränderungen (Vorwölbungen oder Vorfälle) und Funktionsstörungen der Haltebänder (Ligamente) der Grund. Andere Ursachen sind beispielsweise Missbildungen, entzündliche Erkrankungen, Tumoren, Traumen oder auch generalisierte Skeletterkrankungen, gemessen an der Häufigkeit insbesondere die Osteoporose.

Die Variationsbreite möglicher Ursachen macht eine Abgrenzung zu normalen physiologischen Alterungsprozessen oder entzündlichen Erkrankungen der Wirbelbogengelenke oft schwierig.

Mechanismus der Entstehung

Mit zunehmendem Verschleiß versagt die mechanische Stabilisierung der Wirbelsäule. Belastungen werden nicht mehr optimal auf die beteiligten Strukturen, insbesondere die Gelenke verteilt. Das Resultat sind zum Teil erhebliche Fehlbelastungen der Gelenke. Die (auch altersbedingt mögliche) Degeneration und Höhenminderung der Bandscheiben (Zwischenwirbelscheiben) führen zu pathologischen, abnormen Bewegungsmustern, Verschiebungen, seitlichen Scher- und Drehbewegungen oder Verkippungen. Solche „falschen“ Bewegungsmuster oder Bewegungsabläufe wirken sich nicht nur in den unmittelbar betroffenen Abschnitten (Segmenten) der Wirbelsäule aus, sondern betreffen nach und nach auch benachbarte Abschnitte. Diesen Zustand bezeichnet Ihr Arzt als Gefügelockerung oder Gefügeinstabilität der Wirbelsäule.

Der eigentliche Arthroseprozess an den Wirbelbogengelenken läuft ansonsten in gleicher Weise ab, wie an den anderen Körpergelenken auch. Typische Merkmale sind die Verschmälerung des Gelenkspaltes, die Sklerose („Verkalkung“) und die aus der Röntgendiagnostik bekannte Randzackenbildung in den Gelenken.

Symptome einer Spondylarthrose

Die Spondylarthrose selbst kann als eigenständiges Krankheitsbild auftreten oder Ursache anderer Beschwerden sein. Das eigenständige Krankheitsbild wird auch als Facettensyndrom bezeichnet. Andere, durch eine Spondylarthrose verursachte Krankheitsbilder sind beispielsweise die Spinalkanalstenose oder das Wurzelkompressionssyndrom. Die Symptomatik solcher Erkrankungen kann sich zum Teil erheblich von der eines Facettensyndroms unterscheiden.

Von einem Facettensyndrom, der eigentlichen Spondylarthrose, kann grundsätzlich jeder Abschnitt der Wirbelsäule betroffen sein. Am häufigsten findet man diese degenerative Erkrankung der Wirbelbogengelenke jedoch im Bereich der Lendenwirbelsäule, gefolgt von der Halswirbelsäule. Führende Krankheitszeichen sind lokale Rückenschmerzen mit Zunahme bei Belastung und Besserung in Ruhe.

Neben den Schmerzen und Muskelverspannungen können bei degenerativen Veränderungen an den Wirbelbogengelenken nicht selten auch sogenannte Wirbelblockierungen beobachtet werden. Wirbelblockierung bedeutet, dass das Gelenk nach extremen Bewegungen nicht mehr spontan in die Ruhestellung zurückkehren kann und an der Grenze der normalen Beweglichkeit blockiert.

Insgesamt sind die Beschwerden, die durch eine Spondylarthrose (Facettensyndrom) hervorgerufen werden sehr vielfältig und wenig charakteristisch. Das macht die Diagnose eines Facettensyndroms und dessen Abgrenzung gegenüber anderen Erkrankungen der Wirbelsäule, der Bandscheiben, der Muskeln oder der Bänder manchmal schwierig. Bei all diesen Erkrankungen steht das Schmerzgeschehen im Vordergrund der geäußerten Beschwerden.

Diagnostik der Spondylarthrose

Elementarer Bestandteil der Diagnostik ist die Anamnese (Krankengeschichte) und das während des Arzt- Patientengesprächs beschriebene Beschwerdebild. Während der körperlichen Untersuchung achtet der Arzt vor allem auf Druckschmerzen über den Wirbelgelenken (Federungsschmerz) und die Schmerzverstärkung bei Rückbeugung.

Ein wichtiger Aspekt der körperlichen Untersuchung ist immer der Ausschluss einer Wurzelreizsymptomatik. Sie entsteht, wenn durch Gelenkveränderungen entstandene Strukturen auf Nervenfasern drücken, die zwischen den Wirbelkörpern vom Rückenmark zur Körperperipherie ziehen. Solche Beeinträchtigungen von Nervenbahnen lassen sich nämlich auf einfachen Röntgenaufnahmen nicht erkennen.

Ansonsten gehört die Röntgenaufnahme der Wirbelsäule zur Basisdiagnostik der Spondylarthrose. Die Röntgenbilder vermitteln dem Arzt einen guten Einblick in die Wirbelsäulenhaltung. Darüber hinaus können natürlich auch andere knöcherne Veränderungen wie Osteoporose, Wirbelsäulenverkrümmungen, Wirbelkörperbrüche oder Bandscheibenerniedrigungen gut erkannt werden.

Das effizienteste Verfahren zur Wirbelsäulendiagnostik ist hingegen die Magnetresonanztomographie (MRT), da mit Hilfe dieser Technik im Unterschied zur traditionellen Röntgenaufnahme, auch Weichteilstrukturen wie Bandscheiben, Nervenwurzeln oder Bänder dargestellt werden.

Entscheiden bleibt allerdings der Umstand, dass kein Bild gebendes Verfahren für ein Facettensyndrom beweisend ist. Selbst bei eindeutigem Nachweis einer Arthrose der Wirbelbogengelenke ist nicht gesagt, dass diese Bilddiagnose auch die Ursache für Ihre Beschwerden ist.

Therapie der Spondylarthrose

Die Therapie der Spondylarthrose ist, da es kaum Möglichkeiten gibt, die Ursache auszuschalten, fast immer konservativ. Konservativ bedeutet, dass die Schmerz- und Physiotherapie im Vordergrund der Behandlung stehen.

Zur konservativen Therapie zählen:

- Medikamente

- Schmerzpflaster

- Physikalische Schmerztherapie (Stromtherapie, Ultraschall, Wärme etc.)

- Wirbelgelenkinfiltrationen, Nervenblockaden, Triggerpunktinfiltrationen

- Koagulationsbehandlung der Wirbelgelenke

- Krankengymnastik und Physiotherapie, eventuell verbunden mit Rückenschule

- Orthopädische Bekleidung (z.B. Mieder)

Den größten schmerzlindernden Effekt, besitzen Injektionen (Spritzen), die direkt in oder an die kleinen Wirbelgelenke injiziert werden.

Der Einsatz von Naturheilmitteln wird kontrovers diskutiert. Vor allem der Teufelskralle werden bei leichten Schmerzen gute schmerzlindernde Eigenschaften zugeschrieben.